Содержание

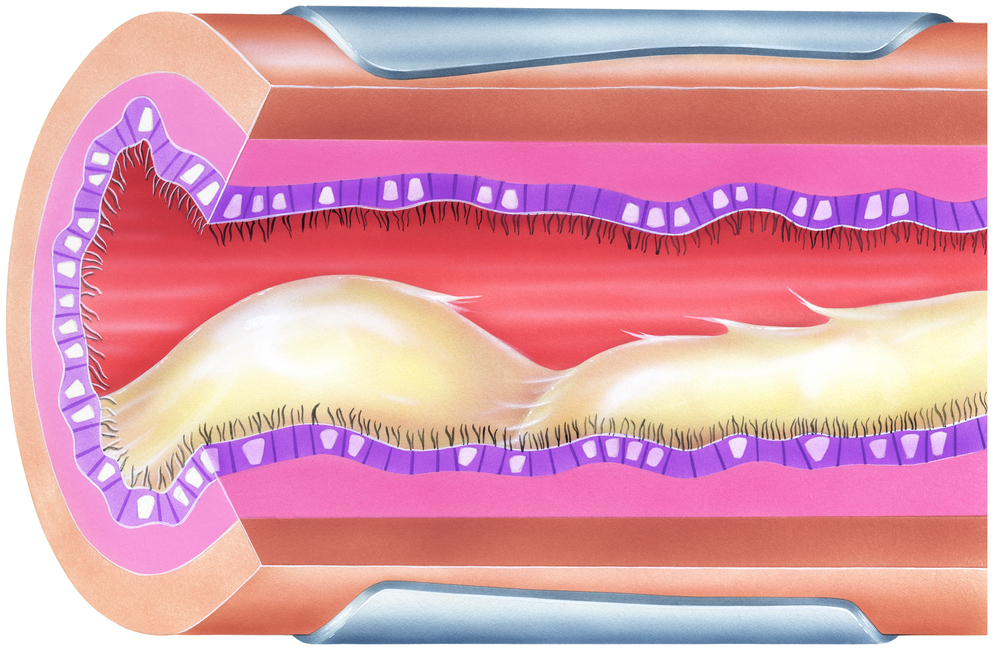

Синдром бронхиальной обструкции – симптомокомплекс поражения дыхательных путей, который обусловлен органическим или функциональным нарушением бронхиальной проходимости. В его основе лежит сужение или окклюзия на каком-либо участке бронхиального дерева, которая может быть следствием разнообразных патологических состояний.

Причины

Причины развития синдрома бронхиальной обструкции многообразны. Основными из них являются:

- спазм гладкомышечных волокон в стенке бронха;

- механическая закупорка его просвета инородными телами, а также гноем или кровью;

- повышенная секреция вязкой слизи и ее скопление в просвете бронха;

- трахеобронхиальная дискинезия;

- воспалительный процесс в нижних дыхательных путях;

- отек стенки бронхов (при аллергических реакциях, токсических воздействиях);

- наличие рубцовых изменений и фиброза по ходу бронхиального дерева;

- эндобронхиальные опухоли или сдавление бронха извне;

- утрата легкими эластичными и коллапс мелких бронхов на выдохе.

Синдром бронхиальной обструкции возникает в результате воспалительных процессов в дыхательных путях, аллергических реакций или воздействия внешних факторов, таких как загрязнение воздуха. Врачи отмечают, что основными проявлениями этого состояния являются одышка, свистящее дыхание и кашель, что значительно ухудшает качество жизни пациентов. Лечение включает использование бронхолитиков, кортикостероидов и противовоспалительных препаратов, что помогает снять симптомы и улучшить проходимость бронхов. Важно также проводить профилактические меры, такие как избегание аллергенов и регулярные физические нагрузки, что способствует укреплению дыхательной системы. Врачи подчеркивают, что ранняя диагностика и комплексный подход к лечению играют ключевую роль в управлении синдромом бронхиальной обструкции.

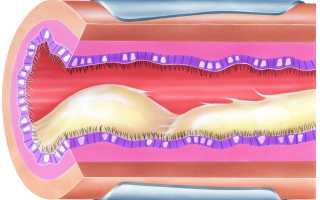

Механизмы развития

Длительное нарушение бронхиальной проходимости под воздействием провоцирующих факторов (табачного дыма, пыли, аллергенов, частых ОРВИ) приводит сначала к утолщению стенки бронха за счет отека, гиперплазии слизистых желез и гипертрофии гладкой мускулатуры. Затем развивается перестройка бронхиального дерева на всем протяжении с расстройствами вегетативной иннервации и формируется мукоцилиарная недостаточность.

При этом обструкция дыхательных путей может быть обратимой или необратимой:

- Первый вариант наблюдается при бронхоспазме и отеке с гиперсекрецией.

- Второй чаще обусловлен хронической обструкцией со скоплением вязкой мокроты в мелких бронхах или эмфиземой.

Классификация

Условно все заболевания, протекающие с синдромом бронхиальной обструкции, можно разделить на 2 большие группы:

- болезни, при которых бронхиальная обструкция обязательна и является их неотъемлемой частью (ХОЗЛ, бронхиальная астма, эмфизема легких);

- болезни, при которых синдром бронхиальной обструкции может отсутствовать или быть выражен в той или иной мере (острый бронхит, воспаление легких, саркоидоз, туберкулез, пневмокониозы, паразитарные поражения и опухоли легких).

В зависимости от причины и механизма развития синдром бронхиальной обструкции можно разделить на следующие варианты:

- Инфекционно-воспалительный (бронхиты, пневмония, туберкулез, микозы).

- Аутоиммунный (поражение бронхо-легочной системы при диффузных заболеваниях соединительной ткани, паразитарных инвазиях).

- Аллергический (лекарственная аллергия, поллинозы, бронхиальная астма).

- Дискинетический (стенозы, дискинезии трахеобронхиального дерева).

- Обтурационный (инородные тела в дыхательных путях, опухолевый процесс, муковисцидоз).

- Гемодинамический (тромбоэмболия легочной артерии, первичная гипертензия в малом круге кровообращения, застойная сердечная недостаточность).

- Токсический (прием лекарств, вдыхание токсических веществ, отравление веществами холинергического действия).

- Неврогенный (вегетативная дистония, истерия, гипервентиляционный синдром).

- Ирритативный (термические или химические ожоги, интубация трахеи).

- Эндокринно-гуморальный (диэнцефальный синдром, гипопаратиреоз).

Синдром бронхиальной обструкции — это состояние, при котором происходит сужение дыхательных путей, что затрудняет дыхание. Люди, сталкивающиеся с этой проблемой, часто описывают симптомы как ощущение нехватки воздуха, свистящие звуки при дыхании и постоянный кашель. Основные причины возникновения синдрома включают аллергические реакции, инфекции дыхательных путей, а также хронические заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Лечение обычно включает бронхолитики, которые помогают расширить дыхательные пути, а также кортикостероиды для уменьшения воспаления. Важно также избегать триггеров, таких как табачный дым и загрязненный воздух. Многие пациенты отмечают, что регулярные физические упражнения и дыхательная гимнастика значительно улучшают их состояние. Понимание своего заболевания и соблюдение рекомендаций врача играют ключевую роль в управлении симптомами и улучшении качества жизни.

Симптомы

Несмотря на множество причин бронхиальной обструкции проявления данного синдрома однотипны, к ним относятся:

- одышка (в основном экспираторного характера, иногда при поражении крупных бронхов – инспираторная или смешанная);

- приступы удушья (обычно в ночное время, связаны с повышенным сопротивлением в бронхах или забросом желудочного содержимого);

- кашель (приступообразный, сухой или с отделением вязкой мокроты);

- дистанционные хрипы («свистящее дыхание»);

- участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры;

- положение ортопноэ (сидя с опущенными ногами, опираясь на руки);

- акроцианоз и цианоз слизистых оболочек.

В легких при этом выслушивается ослабленное везикулярное дыхание с удлиненным выдохом и сухими свистящими рассеянными хрипами. При перкуссии определяется звук с коробочным оттенком, опущение нижних границ легких и ограничение подвижности их нижних краев.

Диагностика

Наличие синдрома бронхообструкции у больного подтверждается комплексом жалоб, истории заболевания, объективных признаков и данных дополнительных методов исследования. Таким пациентам назначаются:

- общий анализ крови;

- исследование мокроты;

- рентгенография органов грудной клетки;

- спирография с проведением бронходилатационных проб (в пользу бронхообструкции свидетельствует снижение объема форсированного выдоха за первую секунду менее 80 % от должного и снижение его от отношения к жизненной емкости легких менее 70 %);

- компьютерная томография и бронхоскопия (по показаниям).

Дифференциальная диагностика синдрома проводится с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, стенозом гортани или трахеи, опухолями этой же локализации.

Степени тяжести

По результатам спирографии в течении бронхообструктивного синдрома выделяют 3 степени тяжести:

- Легкая (воздух проходит по суженному бронху с развитием гиповентиляции, при этом ОФВ1 составляет более 70 % от должного).

- Среднетяжелая (характеризуется клапанным механизмом обструкции, ОФВ1 колеблется от 50 до 69 %).

- Тяжелая (полное закрытие просвета бронха, ОФВ1 менее 49 %).

Особенности течения синдрома бронхиальной обструкции при различных патологических состояниях

- При бронхиальной астме обструкция дыхательных путей является обратимой, ее симптомы быстро развиваются и также быстро исчезают под действием бронхолитиков. В этом случае приступу удушья, возникающему под действием аллергенов, предшествуют чихание, першение в горле или сухой кашель. У таких больных обычно имеется отягощенный аллергологический анамнез.

- При ХОЗЛ бронхиальная обструкция характеризуется определенной стойкостью и необратимостью, она возрастает из года в год и утяжеляется в период присоединения респираторной инфекции. При обследовании таких пациентов выявляют признаки эмфиземы.

- Если на фоне бронхообструктивного синдрома возникают частые пневмонии в одних и тех же сегментах легких и по утрам отделяется большое количество гнойной мокроты, то следует предполагать развитие бронхоэктазов.

- Клинической картиной бронхиальной обструкции могут сопровождаться воспалительные заболевания легких. При этом на первый план выступают лихорадка с интоксикацией и болью в грудной клетке и выявляются типичные объективные данные (локальное притупление перкуторного звука, фокус влажных хрипов).

- Рак легкого, при сужении просвета бронха на 2/3 и более, так же протекает с обструкцией дыхательных путей. Однако в ряде случаев ему предшествует период длительного субфебрилитета, кровохарканье и мучительный кашель. При обследовании выявляется укорочение перкуторного звука над пораженным сегментом и ослабление везикулярного дыхание в этой зоне.

- Развитию бронхообструкции способствует сдавление увеличенными лимфоузлами трахеи и бронхов при опухолях средостения. Последние распознаются по нарастающему компрессионному синдрому верхней полой вены и рентгенологическим признакам.

- Нейрогенный бронхообструктивный синдром развивается при неврастении, истерии у молодых людей (чаще женского пола) в ответ на психотравмирующие воздействия. Такое состояние никогда не сопровождается цианозом и участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. Характерной особенностью этой патологии является отсутствие каких-либо органических изменений.

Остро развивающийся и повторяющийся синдром бронхообструкции возникает при механическом нарушении проходимости респираторного тракта (инородные тела или наличие крупной опухоли). При этом выявляется:

- инспираторная одышка,

- стридорозное дыхание,

- цианоз.

При аспирации инородных тел небольшого размера, которые раздражают определенный отдел бронхиального дерева, возникает приступообразный кашель.

Принципы лечения

Лечение бронхообструктивного синдрома проводится с учетом заболевания, которое его вызвало. При этом используются различные специфичные и неспецифичные методы. Для каждой нозологической формы набор этих методов строго индивидуален. Однако принципы бронхорасширяющей терапии для всех видов данного синдрома едины. Обычно лечение бронхообструктивного синдрома включает:

- устранение причин болезни и возможных факторов риска;

- противовоспалительную терапию;

- прием бронходилятаторов (В2-агонистов, антихолинергических препаратов, метилксантинов);

- антибактериальную терапию;

- хирургическое вмешательство (по показаниям).

Заключение

Правильная диагностика с уточнением причины патологических изменений важна для определения тактики ведения таких больных и назначения адекватного лечения. Именно от этого зависит прогноз при бронхообструктивном синдроме.

Доклад пульмонолога А. С. Белевского на тему «Бронхообструктивный синдром»:

https://youtube.com/watch?v=PHXJHQpdIi4

Проф. И. В. Давыдова рассказывает о бронхообструктивном синдроме у детей:

Вопрос-ответ

Как лечится бронхиальная обструкция?

При остром обструктивном бронхите проводятся ингаляции с препаратами, расширяющими бронхи («Беродуал», «Вентолин», «Эуфиллин», «Гидрокортизон»). Применяются также лекарства, разжижающие мокроту («Лазолван», «Флуимуцил»). Последние применяются не с первого дня болезни.

Что может вызвать обструкцию?

Наиболее частые причины обструкции — обструктивный бронхит, бронхиальная астма. Реже обструкция возникает при гастроэзофагеальном рефлюксе, инородном теле бронхов, муковисцидозе и других заболеваниях. Исследования показывают, что к возрасту трех лет каждый третий ребенок перенес хотя бы одну бронхообструкцию.

Чем опасна бронхиальная обструкция?

Обструктивный бронхит — очень распространенное и серьезное заболевание дыхательной системы. Опасен он тем, что может часто вновь возникать и приводить к развитию бронхиальной астмы у детей. Именно из-за этого к обструктивному бронхиту нужно относиться крайне серьезно.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям дыхательных путей. Это поможет выявить синдром бронхиальной обструкции на ранней стадии и начать лечение вовремя.

СОВЕТ №2

Избегайте триггеров, которые могут усугубить симптомы, таких как курение, загрязненный воздух и аллергены. Поддерживайте чистоту в доме и старайтесь проводить время в местах с хорошей вентиляцией.

СОВЕТ №3

Следите за своим состоянием и ведите дневник симптомов. Записывайте, когда и при каких условиях возникают обострения, чтобы лучше понять, что может их провоцировать, и обсудите эти данные с врачом.

СОВЕТ №4

Соблюдайте режим физической активности, выбирая умеренные нагрузки, которые помогут укрепить дыхательную систему. Консультируйтесь с врачом о подходящих упражнениях и методах дыхательной гимнастики.