Острая эмпиема плевры – ограниченный или диффузный воспалительный процесс в париетальной и висцеральной плевре длительностью до 8 недель, протекающий со скоплением гнойного содержимого в плевральной полости и сопровождающийся проявлениями интоксикации.

Причины

Данная патология может быть первичной или вторичной. Чаще встречается последний вариант, при котором поражение плевры является следствием гнойно-воспалительного процесса в других органах или тканях. Эмпиема может осложнять течение следующих патологических состояний:

- травма грудной клетки (открытая или закрытая);

- огнестрельные ранения;

- воспаление легких;

- гнойные заболевания бронхолегочной системы с острым или хроническим течением (абсцесс легких, бронхоэктатическая болезнь);

- нагноившиеся кисты легких (врожденные или паразитарные);

- инфицированный гемоторакс;

- гнойно-воспалительный процесс в мягких тканях грудной стенки;

- заболевания органов брюшной полости (абсцесс, расположенный под диафрагмой или в печени; язвенная болезнь желудка, осложненная перфорацией; некротический панкреатит).

Также данная патология может быть связана с некоторыми лечебными и диагностическими ошибками:

- первичная хирургическая обработка раны грудной клетки, выполненная не в полном объеме или с нарушением правил асептики;

- позднее вскрытие гнойников мягких тканей груди;

- неадекватное лечение плевритов;

- использование для дренажа тонких трубок и отсутствие контроля за процедурой;

- бактериальное обсеменение полости плевры при вскрытии абсцесса легочной ткани.

Непосредственной причиной инфекционного процесса в плевре является смешанная микрофлора, в состав которой могут входить:

- грамположительные гноеродные кокки;

- грамотрицательные бактерии;

- неспорообразующие анаэробные микроорганизмы;

- микобактерии туберкулеза.

Острая эмпиема плевры представляет собой скопление гноя в плевральной полости, что может быть следствием пневмонии, травмы или других инфекционных процессов. Врачи подчеркивают, что своевременная диагностика и лечение крайне важны для предотвращения серьезных осложнений. Основными методами лечения являются дренирование плевральной полости и антибиотикотерапия. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления гноя и восстановления нормального состояния плевры. Специалисты отмечают, что раннее обращение за медицинской помощью и соблюдение рекомендаций врачей значительно повышают шансы на успешное выздоровление. Профилактика, включая вакцинацию и контроль хронических заболеваний, также играет важную роль в снижении риска развития этой патологии.

Механизмы развития

Инфекционные агенты могут проникать в полость плевры следующими путями:

- контактным (при соприкосновении с гнойным очагом);

- гематогенным (с током крови);

- лимфогенным (через лимфатические сосуды).

Характер морфологических изменений в легочной ткани зависит от выраженности гнойного процесса и реактивности организма.

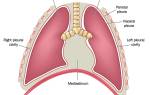

В начале заболевания нарушается проницаемость сосудистого русла, нарастает отек и инфильтрация плевры лейкоцитами. Это способствует накоплению гнойного экссудата в плевральной полости. По действием бактериальных токсинов повреждаются клетки мезотелия и его поверхность покрывается нитями фибрина со сгустками. Последние могут разделять плевральную полость на несколько отдельных камер. В связи с этим выделяют обширную и ограниченную эмпиему плевры.

В дальнейшем в плевре преобладают процессы продуктивного воспаления с формированием грануляционной ткани, по мере созревания которой формируются соединительнотканные шварты и остаточная плевральная полость. При этом легкое теряет способность нормально расправляться, нарушается биомеханика дыхания и газовый состав крови.

Клиника

Клиническая картина эмпиемы плевры наиболее четко выражена при обширном патологическом процессе. Основными из них являются:

- острое начало с подъема температуры тела до фебрильных цифр;

- резкая слабость и чрезмерная потливость;

- озноб;

- боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании;

- кашель (сухой или с отделением гнойной мокроты при наличии бронхоплеврального свища);

- одышка;

- потеря аппетита.

При физикальном обследовании врач выявляет:

- бледность кожных покровов с небольшим цианозом;

- вынужденное положение пациента – на больном боку;

- изменение формы грудной клетки со сглаженностью межреберных промежутков на стороне поражения;

- над патологическим очагом – притупление перкуторного звука и резкое ослабление или отсутствие дыхательных шумов.

Следует отметить, что выраженность симптомов поражения плевры зависит от:

- вирулентности микроорганизмов;

- состояния иммунной системы;

- распространенности гнойного процесса;

- степени разрушения легочной ткани;

- своевременности и полноценности лечебных мероприятий.

Сроки развития и проявления заболевания могут быть достаточно разнообразными. Воспалительный процесс может иметь как бурное течение с первого дня болезни, так и стертое медленно прогрессирующее, выявляемое только на 2-3 неделе после его возникновения. В большинстве случаев эмпиема плевры имеет тяжелое течение с высокой температурой и интоксикацией.

Острая эмпиема плевры — это скопление гноя в плевральной полости, которое может возникнуть в результате инфекций, травм или осложнений пневмонии. Симптомы включают сильную боль в груди, одышку, кашель и лихорадку. Люди, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что своевременная диагностика и лечение крайне важны. Врачебные рекомендации часто включают дренирование плевральной полости для удаления гноя, а также антибиотикотерапию для борьбы с инфекцией. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Многие пациенты подчеркивают, что раннее обращение к врачу и соблюдение всех предписаний значительно ускоряют процесс выздоровления и помогают избежать серьезных осложнений.

Диагностика

Диагностика эмпиемы плевры – достаточно непростая задача для врача ввиду различных форм болезни и особенностей течения каждой из них. Затруднения могут возникать при ограниченных поражениях, особенно в начале заболевания, когда клинические данные являются скудными. Междолевые и парамедиастинальные осумкованные гнойные процессы распознать наиболее сложно, так как при объективном исследовании они не выявляются.

Для подтверждения диагноза «эмпиема плевры» специалисту необходимы результаты дополнительных методов обследования:

- Общий анализ крови (повышение уровня лейкоцитов со сдвигом формулы белой крови влево, анемией, ускоренной СОЭ).

- Биохимическое исследование крови (гипопротеинемия).

- Рентгенография органов грудной клетки (проводится в прямой и боковой проекции, в положении лежа на боку; устанавливает факт наличия жидкости в полости плевры).

- Плеврография с введением контраста (используется при ограниченных эмпиемах для определения размеров, формы и локализации гнойного очага).

- УЗИ (обладает способностью выявлять даже незначительные количества жидкости в полости плевры и осумкованные гнойные процессы).

- Компьютерная томография (имеет большую разрешающую способность, чем предыдущие методы, выявляет минимальные скопления жидкости и позволяет определить оптимальное место для проведения пункции).

- Плевральная пункция (с ее помощью удается установить характер содержимого плевральной полости и выполнить его бактериологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам).

- Торакоскопия (оценивает изменения внутренней поверхности полости гнойника и его границ, определяет локализация бронхоплевральных свищей).

- Электрокардиография (необходима для оценки функционирования сердечно-сосудистой системы).

- Спирография (выполняется для исследования параметров внешнего дыхания).

Лечение

Лечение эмпиемы плевры должно начинаться как можно раньше. Основными его направлениями являются:

- раннее и полноценное дренирование полости плевры для удаления гнойного содержимого;

- быстрое расправление легкого;

- подавление инфекционного процесса;

- коррекция нарушений гомеостаза;

- повышение иммунитета;

- поддерживающее лечение.

Для получения хороших результатов оно должно включать общие мероприятия и местное непосредственное воздействие на патологический очаг. Это достигается консервативными и хирургическими методами.

Тактика ведения пациентов зависит от тяжести их состояния, обширности поражения плевры и легкого, а также сопутствующей патологии. Обычно она включает следующие мероприятия:

- диета с повышенным содержанием белков и витаминов;

- антибактериальная терапия с учетом чувствительности патогенных микроорганизмов (аминопенициллины, цефалоспорины, аминогликозиды, метронидазол и их комбинации);

- инфузионная терапия в объеме 3-3,5 л в сутки (изотонический раствор натрия хлорида, глюкоза, низкомолекулярные декстраны);

- парентеральное питание (гидролизаты белков и смеси аминокислот);

- коррекция иммунных нарушений (Т-активин, натрия нуклеинат, метилурацил);

- детоксикация (гемосорбция, плазмаферез);

- санация трахеобронхиального дерева;

- дыхательная гимнастика и занятия лечебной физкультурой (способствуют повышению внутрилегочного давления и скорейшему расправлению легкого).

Выбор метода хирургического лечения зависит от многих факторов:

- распространенности и локализации эмпиемы плевры;

- вирулентности возбудителя;

- наличия сообщения бронхоплеврального свища;

- особенностей клинического течения болезни и др.

В настоящее время для удаления гноя из полости плевры применяются следующие способы:

- систематические герметические пункции плевральной полости с введением антибиотиков;

- закрытое дренирование полости плевры с активной аспирацией или без нее;

- открытое дренирование с введением в плевральную полость дренажей и тампонов.

Первый способ редко приводит к полному излечению. В большинстве случаев при этом удалить гной полностью не удается и оставшиеся на дне полости сгустки фибрина или тканевой детрит поддерживает инфекционный процесс.

Закрытое дренирование дает возможность постоянной и более полной аспирации содержимого плевральной полости и создает условия для расправления легкого и ликвидации остаточных явлений. Хорошие результаты также дает непрерывное промывание полости в комбинации с активной аспирацией.

У части больных воспалительный процесс не поддается лечению вышеперечисленными методами. В таких случаях прибегают к широкой торакотомии. Оперативное вмешательство в подобных ситуациях является наиболее эффективным методом лечения. Его объем определяется состоянием легочной ткани и может варьировать от удаления шварт, инородных тел до лоб- и пневмонэктомии.

Заключение

Прогноз при острой эмпиеме плевры зависит от своевременности выявления данной патологии, сроков начала лечения и тактики ведения больного. Выбор правильного метода лечения помогает избежать перехода болезни в хроническую форму и других нежелательных последствий, в том числе летального исхода.

Вопрос-ответ

Как лечить эмпиему плевры?

Лечение острой эмпиемы плевры включает дренирование и санацию плевральной полости, массивную антибиотикотерапию, дезинтоксикационную терапию. При хронической эмпиеме может выполняться торакостомия, торакопластика, плеврэктомия с декортикацией легкого.

Каков прогноз при эмпиеме плевры?

Эмпиема плевры чаще всего является осложнением острых и хронических заболеваний легких. Наличие гнойного секрета при эмпиеме плевры приводит к выраженной интоксикации, высокой лихорадке, прогрессирующей дыхательной недостаточности. Требуется интенсивная терапия, а иногда и хирургическая помощь.

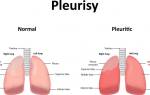

В чем разница между эмпиемой плевры и плевритом?

Аннотация. Плевральный выпот — это скопление жидкости в плевральной полости, которое в зависимости от состава и патофизиологических механизмов классифицируется как транссудат или экссудат. Эмпиема плевры определяется скоплением гнойной жидкости в плевральной полости, которое чаще всего вызывается пневмонией.

Каковы стадии эмпиемы плевры?

Различают три стадии эмпиемы: экссудативная, фибринозно-гнойная и организующая. При экссудативной фазе происходит накопление гноя. Фибринозно-гнойная стадия проявляется осумкованием плевральной жидкости с формированием гнойных карманов.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на симптомы: острые боли в груди, одышка и кашель могут указывать на эмпиему плевры. При появлении этих признаков немедленно обратитесь к врачу для диагностики и начала лечения.

СОВЕТ №2

Не игнорируйте предшествующие инфекции: пневмония или другие респираторные заболевания могут привести к эмпиеме. Следите за своим здоровьем и при необходимости проходите регулярные медицинские осмотры.

СОВЕТ №3

Следуйте рекомендациям врача: лечение острого эмпиемы плевры может включать антибиотики и дренирование. Важно строго соблюдать назначенный курс лечения и не прерывать его без консультации со специалистом.

СОВЕТ №4

Обсудите с врачом возможные осложнения: острое состояние может привести к серьезным последствиям, поэтому важно быть информированным о рисках и возможных методах профилактики.